八岁那年,去同学家写作业,同学的父亲是天津人民美术出版社的一位编辑,我喊他孙伯父。他看到我的作业本上盖着一方“李毅峰”的印,过来问:“这是谁刻的?”我说:“是我自己刻的。”他说:“不错嘛。跟谁学的?”我说:“没跟谁学,刻着玩。”他说:“不对吧,有章有法的。”我说:“买过一本《怎样刻印章》的书,边看边学。”他说:“这可是大家写的书啊......”

后来慢慢我才知道,书的作者是陈寿荣,乃陈介祺的后人,印学家。这本书很薄,70年代初上海人民美术出版社出版的美术系列丛书之一,非常简明实用。那会儿买不起石头,就用橡皮和我自己烧制的陶土印坯和一把削铅笔的工具,一方一方从书中的古玺汉印摸索着学着刻。

孙伯父接着说:“我给你介绍一位老师吧,是我们出版社建社的元老王景鲁先生。”我说:“太好啦!”

于是在一个明媚的春日里,我幸运地拥有了生平的第二位老师。第一位老师是教我武术和中医的天津武医名家杨深先生,我会在另文讲述。

王景鲁老师1905年出生,1998年离世。其名纯嘏,后以字行。刘墉之后,山东诸城人。幼承家学,诗词歌赋、琴棋书画皆精。1920年就读于山东省立第一师范,末期专修艺术。曾受教于沈尹默、杨晦修、郭绍虞诸名家。1925年考入刘海粟上海美专西洋画系,后又转入新华艺大。1928年返山东,在济南母校任教。

1937年王景鲁先生辗转在李宗仁所部。当时,一大批文化名人相继来到老河口。其中作家有姚雪垠、碧野、田汉、田涛、李公朴、安蛾等,画家有杜宇、王景鲁、王寄舟、魏紫熙、王霞宙、欧士道等。1953起在河北大学(时称天津师范学院)任教,跟随被誉为“近百年来我国文学词曲巨匠”的顾随先生教授古代文论、词曲等。

1954年,先生奉命一起与张映雪、郭均、赵泮滨先生组建成立天津人民美术出版社,当时其家就在出版社院内。出版社原址是一座20年代的英式三层别墅,拾阶而上到第一层的左侧房,便是先生的书房兼卧室。窗外墙上爬满了地锦,远看甚是壮观,是马场道的一景。

印象特别深,第一堂课先生并没讲篆刻,而是拿了一本小册子,让我回去背诵和抄录。每次去他书房,带去抄写的文。先生一边讲文,一边圈点毛笔字。如此往复,过了段时期,先生拿出他写的篆字部分内容让我回去临摹。

突然有一天来先生家,见画案上放着两条汉白玉石板,先生说:“这是要给长城的对联,毅峰你来吧。”

“我哪刻过呀?!”我惊讶道。

先生说:“我帮你。”

记得前前后后刻了约一周,总算完工,效果还不错,可惜拓片没有留下来。那一次经历,让我真正感觉到了心、手、石相应的切肤之感,那种凿石的铿锵之声,直到今天时时似仍有回响。

后来,先生在教授我传统经典同时,慢慢开始教我汉满白文印,讲印制。特别是在古文字学方面,下了很大功夫。

先生说,学篆刻,先要通印学,包括深入研究各种古文字资料以及金石文字之学的传统,于是,那之后《说文解字》、甲骨卜辞、铜器铭文、碑刻、简牍帛书等,都成了我的必修课,这为后来我考释古文字、印章文字及变化古文字为印章文字打下了坚实的基础。大学后,我又随南开大学教授、后为中国历史博物馆馆长的朱凤翰先生深研了先秦史、古文字、青铜器、出土文献等专业知识。

这一切学习经历,都成了我研习印学及篆刻创作的难得机缘。大学毕业后到中央美术学院深造,跟随薛永年先生修中国美术史,期间结识了故宫博物院玺印组的金石学家、印学家罗继祖先生。罗先生自幼与祖父、著名金石学家、文献学家罗振玉一起生活,接受严格的庭训,跟随塾师读古书、习书画,学贯文史,博涉多通,在历史、金石、考古、文博、图书、书法等领域皆有建树。借先生工作之便,非常有幸地能经常深入故宫,查阅古籍史料,故宫所藏古玺印几乎全部看过,并得罗继祖先生的亲自指导。那段时间每日处于兴奋之中,亲睹传世的件件国宝,是何等的激动。天津师范大学的陈继睽老师也是我在印学研究方面的恩人,他也是清第一大收藏家陈介祺的六世孙,与陈寿荣同宗,都是一代印学大家。每每去先生家,目睹他的传世收藏,很多印蜕、拓片及印学史料都为我的研究和创作筑起了高台。

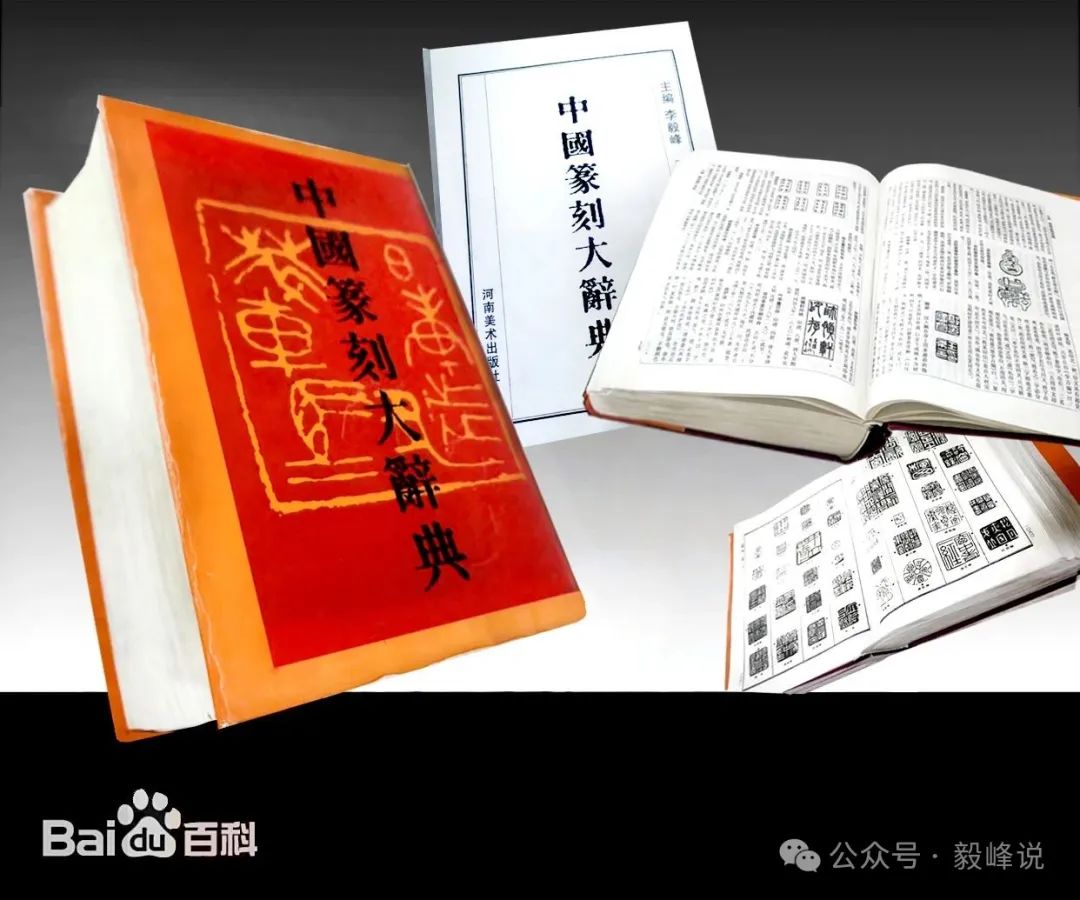

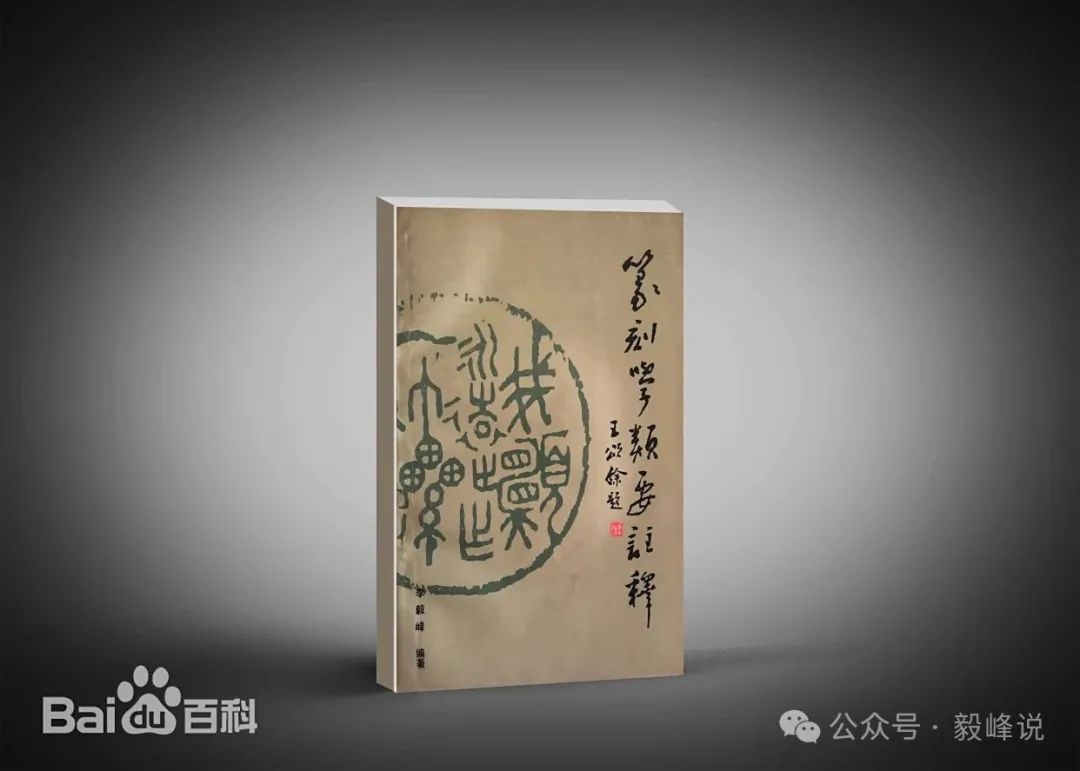

在这之后我陆续出版了《篆刻学类要注释》《中国篆刻大辞典》《篆刻基础技法》等专著,及《中国篆刻发展史》等系列专论。其中《中国篆刻大辞典》历时7年积累,广览查阅经史子集经典及笔记杂考等文献资料数千余种,得有关玺印术语、篆刻理论、篆刻史事、印学著作、印章制度、篆刻材料、篆刻流派、篆刻技法以及相关交叉学科的辞条4千余,古今印章4万余,填补了国内印学及篆刻类编纂出版的空白。

▲本书编纂历时七年积累,近1400页的集录共收入4千余辞条,4万余方古今印章。1997年初版,填补了国内印学及篆刻类编纂出版的空白,至今已多次再版,成为篆刻业内必备的工具书之一。

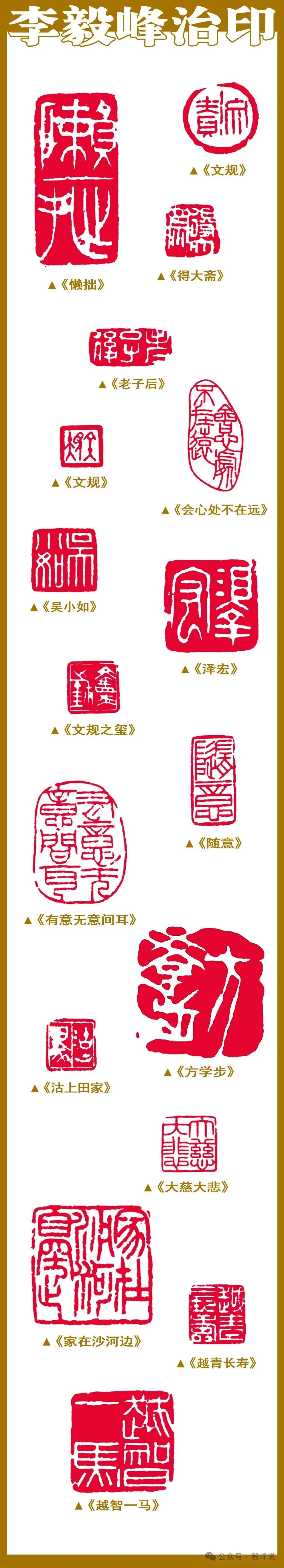

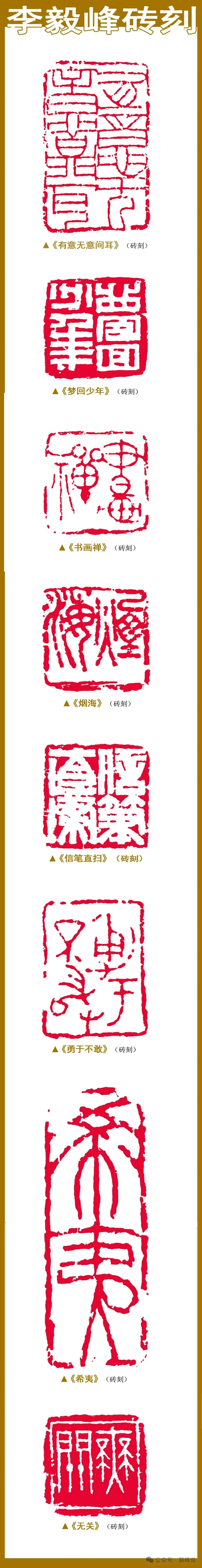

与印学研究相辅相成的是一直没有中断的篆刻创作。80、90年代是我篆刻创作的旺期,据不完全统计也有数千方之多。各类篆刻作品参加过中青展、西泠印社邀请展、陕西邀请展等许多国家及省市级展览,80年代中期,西泠印社编辑的印学年谱将我收录其中,成为当时的篆刻名家。我的砖刻当年也很有影响,参加过许多省市的书法篆刻展,记得有一次展馆丢失的竟都是我的砖刻作品,那些青砖可都是我从当年天津老城区改造中,从拆出来的有年份的老砖,闻讯时的感觉至今仍有余悸。

回想我的印学研究和篆刻创作之路,感恩一直贯穿始终,多位不同阶段的恩师助力我在这一领域能有所建树,教我做人、治学,做事,是我一生的财富。

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”吾师王景鲁老先生常说,印者信也,信仰、信念、信用......人有信,生有余,今始信然。

(文/李毅峰,来源:毅峰说)

艺术家简介

李毅峰·沈伟·唐建·姚震西

李毅峰,著名画家、学者,1964年生于天津,就读于南开大学、中央美术学院。中国美术家协会中国画艺术委员会委员,中国美术家协会会员,中国美协河山画会理事,中国文物学会会员,书画频道中国书画艺术研究院院委中华诗词学会会员。第十二届、第十三届、第十四届全国美展评委教育部学位与研究生教育发展中心艺术硕士/博士专业学位类别行业评审专家,天津美术家协会副主席,天津人民美术出版社原社长、总编,天津市中国画学会副会长,中国人民大学访问学者,天津大学人文学院美育导师,南开大学客座教授,天津美术学院客座教授,天津画院特聘画师。

出版《一峰画集》《一峰水墨》《一峰画语》《李毅峰画集》《大家经典——李毅峰画集》《信笔直扫》《会心处不在远》《谦谦峰骨澹澹书生》等十余部个人画集及"毅峰说“等百余篇论文。

富兴配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。